確認昆蟲與甲殼動物的最早祖先為5.2億年前的“多節耳材村蟲”

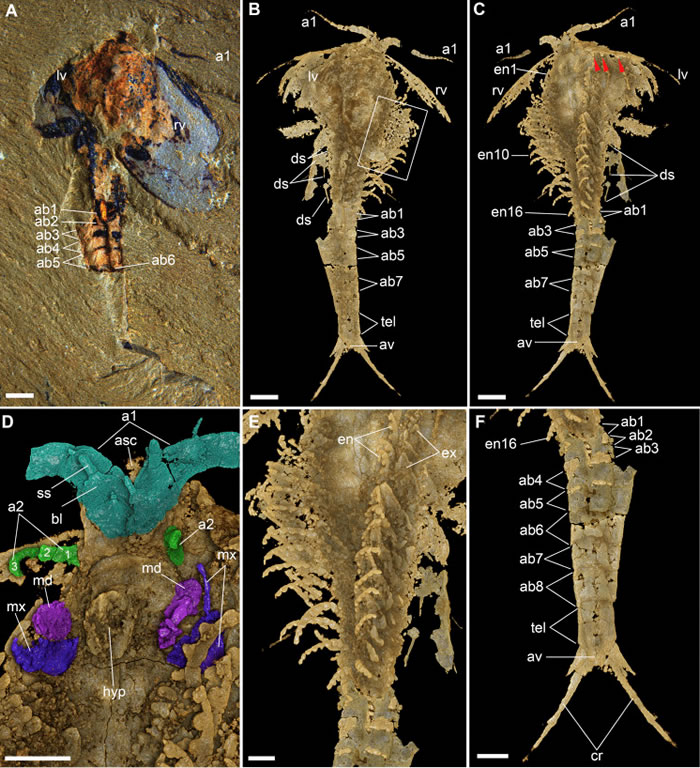

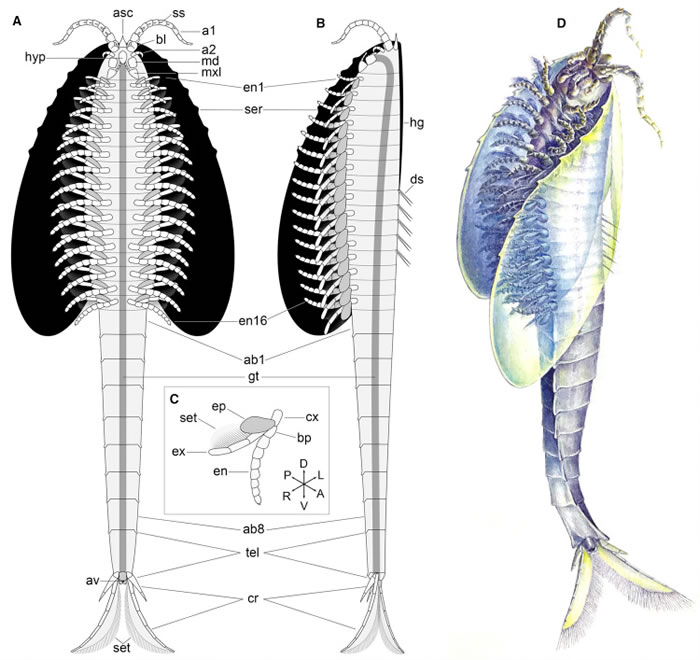

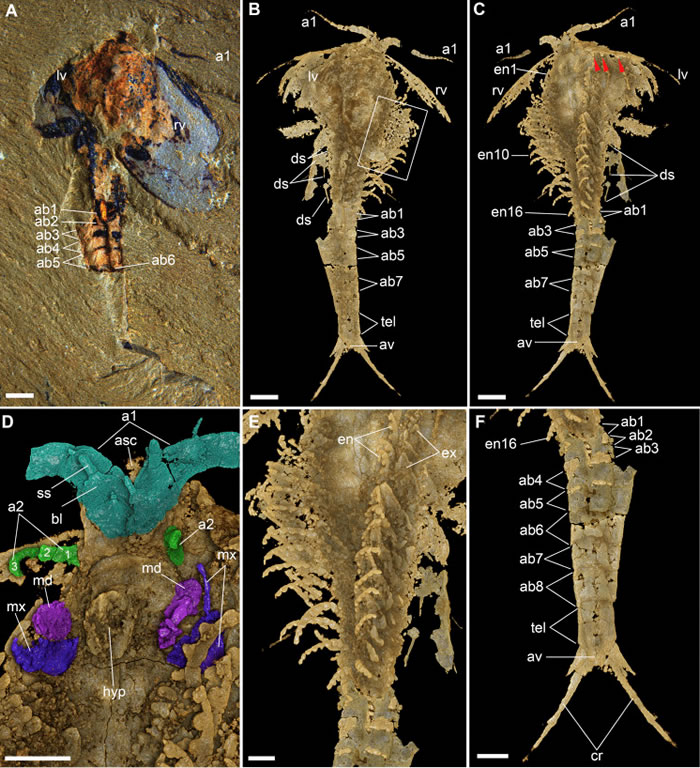

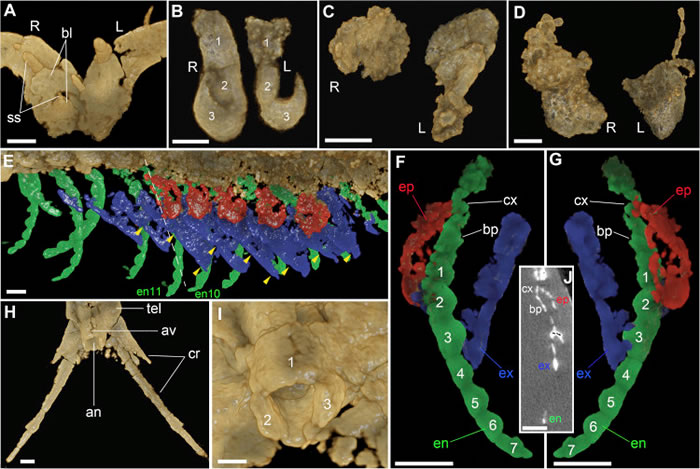

寒武紀澄江生物群中的多節耳材村蟲化石。A,光學顯微鏡照片,示動物體背麵觀。B,顯微CT成像,示動物體背麵觀。C,顯微CT成像,示動物體背麵觀。本圖清晰地顯示,在普通光學成像中,僅能看到暴露在化石表麵的結構,而X射線顯微CT則能對埋藏在化石內部的多種結構進行高精度的成像觀察,揭示前所未見的細節。使用高精度顯微CT顯示的寒武紀多節耳材村蟲身體各部分精細形態結構。D,頭部腹麵觀。

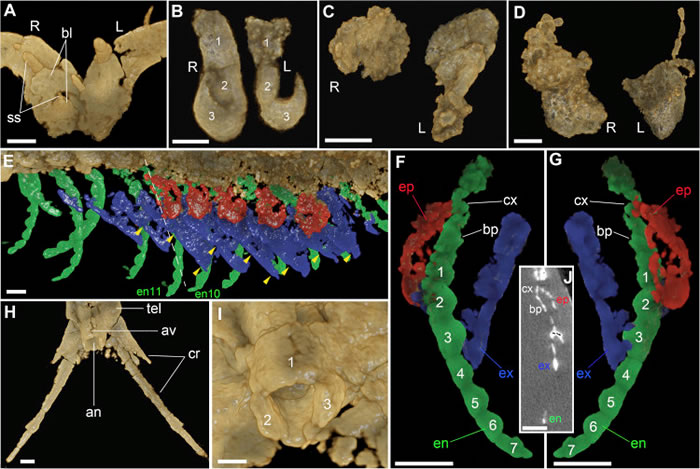

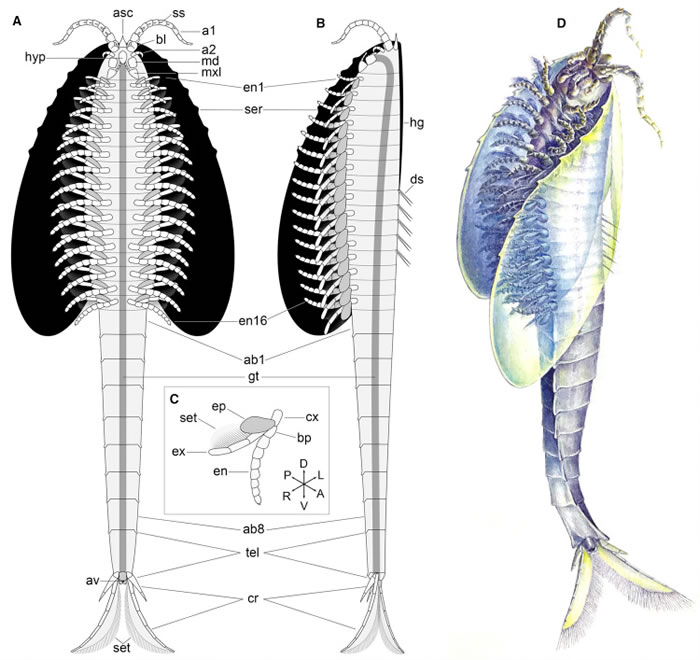

使用高精度顯微CT顯示的寒武紀多節耳材村蟲身體各部分精細形態結構。E,右側胸部附肢背麵觀,經三維可視化軟件渲染。綠色部分為內肢,藍色部分為外肢,紅色部分為上肢(epipodite)。H,尾部腹麵觀。I,肛門特寫,示組成肛門開口的三個骨片及肛門內部的糞便。

(神秘的地球uux.cn報道)據雲南大學:12月27日,美國《細胞》出版集團子刊《當代生物學》(Current Biology,影響因子9.251)在線發表了雲南大學雲南省古生物研究重點實驗室翟大有副研究員(第一作者)、劉煜研究員(通訊作者)、侯先光研究員與劍橋大學Javier Ortega-Hernández博士、麻省理工學院Joanna Wolfe博士、卡爾蔡司X射線顯微鏡高級資深應用專家曹春傑工程師共同完成的題為“早寒武世一種泛甲殼類動物呈三維保存的附肢”(Three-dimensionally preserved appendages in an early Cambrian stem-group pancrustacean)的研究論文。論文鏈接:https://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(18)31590-2。

節肢動物是寒武紀至今地球上物種多樣性最高的動物門類,而泛甲殼類(昆蟲和甲殼動物組成的進化單譜係群的統稱)又是節肢動物中最為最繁盛的族群。盡管科學家們根據DNA分子鍾推算,認為泛甲殼類在早寒武世已經出現,然而相關的化石證據長久以來僅局限於早寒武世磷酸鹽質化石中保存的幼蟲和中、晚寒武世小碳化石中保存的零星碎片,早期泛甲殼類的成蟲形態及其發育成熟狀態的關鍵鑒定特征一直成謎。產自中國雲南澄江生物群的多節耳材村蟲(Ercaicunia multinodosa)化石,為揭開這一謎團提供了證據。

多節耳材村蟲是一種具有一對外殼和魚尾狀尾部的節肢動物,發現並報道於上世紀九十年代。基於傳統的研究手段,學界對其認知僅局限於外殼、軀幹後部和尾的外部形態,而由於外殼的遮蓋和圍岩的包埋,其附肢細節一直不為人知,從而其分類學和進化學歸屬一直懸疑。本研究使用精度達到微米級別的X射線三維成像技術(顯微CT),透過厚厚的外殼和圍岩,觀察到了多節耳材村蟲保存完好的19對附肢及其令人驚豔的形態細節。這其中包括一對特化為鉤狀的第二觸角、為取食而特化為大顎和小顎的第三及第四對附肢、具有葉片狀“上肢”(epipodite)的雙分支型胸部附肢等。除此之外,本研究還首次完整地揭示了該類節肢動物由三片骨片圍繞而成的肛門結構。在由顯微CT這一前沿技術所揭示的多節耳材村蟲的眾多特征中,第二觸角、特化的大顎和小顎、附肢髖節上著生的“上肢”結構,是泛甲殼類動物的主要鑒定特征,為把多節耳材村蟲鑒定為泛甲殼類遠祖一錘定音。本研究不但證實了泛甲殼類動物起源於早寒武世,還表明,第二觸角和口部附肢的特化、上肢的形成,在泛甲殼類從節肢動物其它原始類群分離之初即已發生。

“世界自然遺產”澄江生物群自從上世紀八十年代由侯先光研究員發現以來,產出了大量舉世驚歎的精美化石,為研究眾多動物門類的早期演化、研究“寒武紀大爆發”的過程和機製,提供了一個又一個珍貴素材。然而一直以來,對澄江動物化石的形態學觀察,主要局限在利用光學顯微鏡等傳統成像技術所進行的表麵的、二維的觀察上,對化石標本內部所埋藏的形態特征則鮮有涉足。自2014年以來,以雲南大學雲南省古生物研究重點實驗室劉煜研究員為代表的研究人員創新性地把顯微CT這一技術應用到澄江化石的研究中(Liu et al., 2014, Nature Communications; 2015, Scientific Reports; 2016, PNAS),揭示了大量前所未見的、重要的形態特征,從而使澄江動物化石的研究、尤其是澄江節肢動物化石的研究進入了一個全新的、由二維到三維、獲得的形態學信息迅猛增加的新階段。用澄江生物群發現者侯先光研究員的話來說,顯微CT技術的運用,使得我們對許多動物化石的形態和它們在動物譜係樹上的位置“產生了革命性的認識”。使用顯微CT技術發表的關於澄江動物化石的一係列高水平論文,不但展示了這一技術在古生物研究中的巨大潛力,也展示了澄江生物化石微米級別的精細結構的驚人保存狀況。

本研究受國家自然科學基金41290251、41472153、U1302232、41372031、41528202,雲南省科技廳基金2015HA021、2018FA025、2018IA073、雲南省古生物創新團隊項目2015HC029資助。(雲南省古生物研究重點實驗室 供稿)

相關報道:研究確定昆蟲與甲殼動物祖先——多節耳材村蟲

(神秘的地球uux.cn報道)據新華社昆明12月28日電(嶽冉冉):中、英、美科學家通過顯微CT技術,發現並確認了昆蟲與甲殼動物的最早祖先為5.2億年前的“多節耳材村蟲”。該成果於北京時間28日淩晨在線發表在了國際期刊《當代生物學》上。

論文第一作者、雲南大學雲南省古生物研究重點實驗室副研究員翟大有介紹,泛甲殼類動物是節肢動物中的繁盛族群,它由甲殼類與昆蟲類組成,像蝴蝶、蝦、蟹等屬於泛甲殼動物。盡管學界認為,泛甲殼動物在距今5.2億年前的寒武紀早期已經出現,但化石證據卻十分稀少且缺乏關鍵鑒定特征。

直到來自我國雲南澄江生物群的多節耳材村蟲化石的出現。

多節耳材村蟲是一種具有一對外殼和魚尾狀尾部的節肢動物,它被發現於上世紀九十年代。基於傳統的光學顯微鏡等技術,學界對其認知僅局限於一些外部形態,由於外殼的遮蓋和圍岩的包埋,其附肢細節一直不為人知,因此其分類學和進化學歸屬一直懸疑。

由雲南大學雲南省古生物研究重點實驗室、英國劍橋大學及美國麻省理工學院組成的科研團隊,使用精度達到微米級別的X射線三維成像技術,透過厚厚的化石岩石,觀察到了多節耳材村蟲保存完好的20對附肢及身體形態細節,其中包括:一對特化為鉤狀的第二觸角、為取食而特化為大顎和小顎的第三及第四對附肢、具有葉片狀“上肢”的雙分支型胸部附肢,及肛門結構等。

“在顯微CT下,多節耳材村蟲的第二觸角、大顎和小顎、附肢髖節上著生的‘上肢’結構一覽無遺,這些都是泛甲殼類動物的重要鑒定特征,”翟大有說,“這些特征足以把多節耳材村蟲鑒定為泛甲殼類動物的遠祖。”

相關報道:國際期刊發表侯先光團隊寒武紀泛甲殼類起源研究成果 史前生物20對“腳”在顯微CT下栩栩如生

(神秘的地球uux.cn報道)據雲南網(高藝萌):12月27日,美國《細胞》出版集團子刊《當代生物學》(Current Biology,影響因子9.251)以研究快訊形式在線發表了雲南大學雲南省古生物研究重點實驗室題為《早寒武世一種泛甲殼類動物呈三維保存的附肢》(英譯:Three-dimensionally preserved appendages in an early Cambrian stem-group pancrustacean)的研究論文。

該論文是由翟大有副研究員、劉煜研究員、侯先光研究員與劍橋大學Javier Ortega-Hernández博士、麻省理工學院Joanna Wolfe博士、卡爾蔡司X射線顯微鏡高級資深應用專家曹春傑工程師共同完成的。本次研究不但證實了泛甲殼類動物起源於早寒武世,還表明,第二觸角和口部附肢的特化、上肢的形成,在泛甲殼類從節肢動物其它原始類群分離之初即已發生。

節肢動物是寒武紀至今地球上物種多樣性最高的動物門類,而泛甲殼類(昆蟲和甲殼動物組成的進化單譜係群的統稱)又是節肢動物中最為最繁盛的族群。盡管科學家們根據DNA分子鍾推算,認為泛甲殼類在早寒武世已經出現,然而相關的化石證據長久以來僅局限於早寒武世磷酸鹽質化石中保存的幼蟲和中、晚寒武世小碳化石中保存的零星碎片,早期泛甲殼類的成蟲形態及其發育成熟狀態的關鍵鑒定特征一直成謎。產自中國雲南澄江生物群的多節耳材村蟲化石,為揭開這一謎團提供了證據。

據雲南省古生物研究重點實驗室介紹,多節耳材村蟲是一種具有一對外殼和魚尾狀尾部的節肢動物,發現並報道於上世紀九十年代。基於傳統的研究手段,學界對其認知僅局限於外殼、軀幹後部和尾的外部形態,而由於外殼的遮蓋和圍岩的包埋,其附肢細節一直不為人知,導致其分類學和進化學歸屬一直懸疑。

隻見在微米級別的X射線三維成像技術(顯微CT)下,研究人員透過厚厚的外殼和圍岩,觀察到了多節耳材村蟲保存完好的20對附肢及其令人驚豔的形態細節。這其中包括一對特化為鉤狀的第二觸角、為取食而特化為大顎和小顎的第三及第四對附肢、具有葉片狀“上肢”(epipodite)的雙分支型胸部附肢等。

除此之外,本研究還首次完整地揭示了該類節肢動物由三片骨片圍繞而成的肛門結構。在由顯微CT這一前沿技術所揭示的多節耳材村蟲的眾多特征中,第二觸角、特化的大顎和小顎、附肢髖節上著生的“上肢”結構,是泛甲殼類動物的主要鑒定特征,為把多節耳材村蟲鑒定為泛甲殼類遠祖一錘定音。

據了解,“世界自然遺產”澄江生物群自從上世紀八十年代由侯先光研究員發現以來,產出了大量舉世驚歎的精美化石,為研究眾多動物門類的早期演化、研究“寒武紀大爆發”的過程和機製,提供了一個又一個珍貴素材。然而一直以來,對澄江動物化石的形態學觀察,主要局限在利用光學顯微鏡等傳統成像技術所進行的表麵的、二維的觀察上,對化石標本內部所埋藏的形態特征則鮮有涉足。

自2014年以來,以雲南大學雲南省古生物研究重點實驗室劉煜研究員為代表的研究人員創新性地把顯微CT這一技術應用到澄江化石的研究中,揭示了大量前所未見的、重要的形態特征,從而使澄江動物化石的研究、尤其是澄江節肢動物化石的研究進入了一個全新的、由二維到三維、獲得的形態學信息迅猛增加的新階段。用澄江生物群發現者侯先光研究員的話來說,顯微CT技術的運用,使得我們對許多動物化石的形態和它們在動物譜係樹上的位置“產生了革命性的認識”。使用顯微CT技術發表的關於澄江動物化石的一係列高水平論文,不但展示了這一技術在古生物研究中的巨大潛力,也展示了澄江生物化石微米級別的精細結構的驚人保存狀況。

相關報道:勇敢活下去! 寒武紀化石揭示泛甲殼類動物祖先

(神秘的地球uux.cn報道)據科學網(程唯珈):“地球生物圈經曆了這麽多次大滅絕,經曆了小行星撞擊,經曆了多次嚴酷的冰期,也經曆了白堊紀那樣的酷暑,但泛甲殼類始終引吭高歌,屹立不倒。”望著手中這塊記載著五億多年曆史的耳材村蟲化石,雲南大學雲南省古生物研究重點實驗室副研究員翟大有感慨萬分。

北京時間12月28日淩晨,《當代生物學》在線發表了雲南大學與劍橋大學、麻省理工學院合作的研究論文。中外科學家通過顯微CT技術,發現並確認了昆蟲與甲殼動物的祖先為寒武紀時期的多節耳材村蟲。

寒武紀生物演化之謎

故事還要從寒武紀說起。別聽名字如此冰冷,那個時代的海洋可是生機盎然。

寒武紀時期,在淺海區域,生活著各種各樣的動物。包括有著堅硬外殼的三葉蟲、有著長長尾巴的撫仙湖蟲、揮舞著巨大爪子的奇蝦、長得像蚯蚓的蠕蟲、個子小小的高肌蟲等。由於別致的體型特征,它們死後留下了大量的遺體。

五億多年來,節肢動物一直是地球上的“強勢”群體,因擁有能廣泛適應不同生境的外骨骼,敏銳的視覺神經係統,靈活分節的軀幹及功能多樣的附肢,這個類群得以遍布全球各個角落、各種生存環境(海洋、湖泊、森林、草原、沙漠、甚至地下水)。其中,又以泛甲殼類最為繁盛,以物種數量而論,其占據已知的135多萬種動物當中的75%左右。

翟大有告訴《中國科學報》記者:“盡管科學家們根據DNA突變速率反推,認為泛甲殼類在早寒武世已經出現,然而相關的化石證據僅局限於早寒武世磷酸鹽質化石中保存的幼蟲和中-晚寒武世碳化石中保存的零星碎片,早期泛甲殼類的成蟲形態及其發育成熟狀態的關鍵鑒定特征一直成謎。”

為此研究人員決定去澄江生物群尋找成蟲的蛛絲馬跡。翟大有介紹,發現於南澄江帽天山附近的澄江生物群是目前已知最早的多門類後生動物軟軀體化石群,產出了大量舉世驚歎的精美化石,為研究眾多動物門類的早期演化、研究“寒武紀大爆發”的過程和機製,提供了一個又一個珍貴素材。

果不其然,此次在多節耳材村蟲化石身上發現的形態特征就為揭開這一謎團提供了有力證據。

發現泛甲殼類遠祖

多節耳材村蟲是一種具有一對外殼和魚尾狀尾部的節肢動物。基於傳統的研究手段,學界對其認知僅局限於外殼、軀幹後部和尾的表麵形態,而由於外殼的遮蓋和圍岩的包埋,其附肢細節一直不為人知,從而其分類學和進化學歸屬一直懸疑。

研究人員使用精度達到微米級別的X射線三維成像技術(顯微CT),透過厚厚的外殼和圍岩,觀察到多節耳材村蟲保存完好的20對附肢及其令人驚豔的形態細節。這其中包括一對特化為鉤狀的第二觸角、為取食而特化為大顎和小顎的第三及第四對附肢、具有葉片狀“上肢”的雙分支型胸部附肢和由三片骨片圍繞而成的肛門結構等。

“在我們的X射線顯微鏡下,多節耳材村蟲那麽嬌小的軀體上,很多精細的結構,包括像尖利的鉤子一樣的第二觸角、為咀嚼食物而特化為大顎和小顎的第三和第四對附肢、附肢髖節上著生的‘上肢’結構清晰可見。這些都是泛甲殼動物的重要鑒定特征。” 雲南大學雲南省古生物研究重點實驗室研究員劉煜告訴記者,“這些特征很確定地告訴我們,這個小家夥就是我們今天地球上龐大的泛甲殼類家族的祖先。”

此次在雲南澄江生物群發現的多節耳材村蟲化石,不僅證實了泛甲殼類動物最晚/至遲起源於早寒武世,還表明第二觸角和口部附肢的特化、上肢的形成,在泛甲殼類從節肢動物其它原始類群分離之初即已發生。

勇敢地活下去

回首五億年來,即使地球環境發生巨大變化,也總有一些角落裏的泛甲殼類能夠頑強地挺過。從海底到空中,從森林到沙漠,它們繁衍後代並發生變異,進軍到其它角落,再次繁盛。

“每一個物種都是一部史詩,一部悲壯的生存史。”翟大有介紹,古生物學家感觸最深的一點就是沒有物種能夠永恒,地球上的生命總是在不斷變革中向前發展。

“盡管今天的泛甲殼類已經不是當初的多節耳材村蟲。但是,這恰巧告訴我們,動物為了在環境變化中生存下來,肯定不能一成不變。它們要努力地去適應環境,變得更強壯機敏,活下去!”他說。

他表示,團隊未來將利用顯微CT、掃描電子顯微鏡等前沿技術,更加徹底地研究澄江生物群中的節肢動物,以重新認識這些遠古動物在節肢動物家譜樹上的位置,並重頭梳理節肢動物家族的家譜關係,譜寫這支“百萬雄師”的家族史。

相關報道:顯微CT掃描 澄江化石那麽美!

(神秘的地球uux.cn報道)據雲南網(記者 楊質高 實習生 郭金夢):日前,美國《當代生物學》在線發表了一篇研究論文,科研人員用X射線顯微CT,給化石做了個高精度掃描,看到了令人驚豔的形態細節,而且證實泛甲殼類動物起源於早寒武世。

“世界自然遺產”澄江生物群自從上世紀八十年代由雲南大學侯先光研究員發現以來,產出了大量舉世驚歎的精美化石。澄江生物群令人震撼,可呈現的卻隻有化石和美得有點假的複原圖。自2014年以來,以雲南大學雲南省古生物研究重點實驗室劉煜研究員為代表的研究人員,創新性地把顯微CT技術應用到澄江化石的研究中,揭示了大量前所未見的、重要的形態特征。

2018年12月27日,美國《當代生物學》在線發表了題為“早寒武世一種泛甲殼類動物呈三維保存的附肢”的研究論文。微米級別的X射線三維成像技術(顯微CT),透過化石厚厚的圍岩和外殼,觀察到了多節耳材村蟲保存完好的19對附肢及其令人驚豔的形態細節,包括一對特化為鉤狀的第二觸角、為取食而特化為大顎和小顎的第三及第四對附肢、具有葉片狀“上肢”的雙分支型胸部附肢等。除此之外,還首次完整地揭示了該類節肢動物由三片骨片圍繞而成的肛門結構。而且,泛甲殼類動物的起源也因此有了定論。

盡管科學家根據DNA分子鍾推算,認為泛甲殼類在早寒武世已經出現,然而所發現的化石中隻保存了零星碎片,缺乏關鍵鑒定特征。這次所揭示的多節耳材村蟲眾多特征中,第二觸角、特化的大顎和小顎、附肢髖節上著生的“上肢”結構,是泛甲殼類動物的主要鑒定特征,為把多節耳材村蟲鑒定為泛甲殼類遠祖一錘定音。

(责任编辑:新聞)

確認昆蟲與甲殼動物的最早祖先為5.2億年前的“多節耳材村蟲”

確認昆蟲與甲殼動物的最早祖先為5.2億年前的“多節耳材村蟲”